关于印发《杨浦区“十三五”产业发展专项规划》的通知 2016-06-17

|

上海市杨浦区人民政府 关于印发《杨浦区“十三五”产业发展 专项规划》的通知

区政府各委、办、局,各街道办事处、五角场镇政府: 《杨浦区“十三五”产业发展专项规划》已经2016年4月21日区政府第127次常务会议通过,现印发给你们,请认真按照执行。

2016年6月17日

杨浦区“十三五”产业发展专项规划

为全面对接上海基本建成“四个中心”和现代化国际大都市、形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架的战略目标,围绕改革统领、创新驱动、“三区联动”、“三城融合”,以加快建设具有全球影响力科技创新中心重要承载区为主线,全面激发各类主体创新动力和活力,加速创新链和产业链有效融合,推动区域产业全面可持续发展,特制定本产业发展专项规划。 一、“十二五”产业转型升级取得新进展 “十二五”时期,围绕建设国家创新型试点城区发展主线,深化“三区融合、联动发展”,坚持“两个优先、两个提升、一个保持”产业发展方针,深化产业结构和空间布局的战略性调整,在全市创新驱动转型发展战略格局中形成独具杨浦特色的创新型产业结构和创新型的产业体系,综合经济实力稳步增强。2015年,实现地区生产总值1581.47亿元,占全市GDP比重为6.3%,比“十一五”末提高1.1个百分点,年均增速7.7%;地方财政收入完成95.77亿元,年均增速13.8%,高于全市平均水平5.7个百分点;社会消费品零售总额完成410.75亿元,年均增速11.4%,高于全市平均水平3.6个百分点;实现固定资产投资总额251亿元,年均增速11.9%,高于全市平均水平8.3个百分点。 (一)产业结构调整成效明显 “十二五”期间,以服务经济为核心的新型产业体系基本形成,第三产业增加值占地区生产总值比重(不含烟草业)由2010年的76.5%提高到2015年的81.6%,提高5.1个百分点。知识型现代服务业快速增长,年均增速达18.1%,占第三产业增加值比重由2010年的34.0%提升到2015年的38.8%,提高4.8个百分点。高新技术产业和战略性新兴产业高速增长,实现年均增速20.2%。

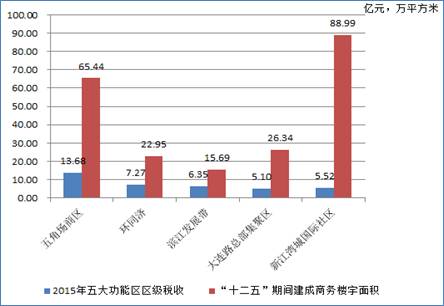

(二)科技创新引领产业能级提升 “十二五”期间,深入推进国家创新型试点城区建设,积极谋划建设具有全球影响力科技创新中心的重要承载区。2015年,财政科技经费占地方财政支出比重达到7.1%。科技金融服务体系进一步完善,不断创新多元化的金融产品,在各类资本市场累计上市企业49家。创新链向产业链转化效应显现,共集聚市区科技小巨人企业(含培育)132家,市高新技术企业272家。科技企业达到6400余家。科技园区区级税收占全区区级税收比重为8%,比“十一五”期末提高2个百分点。 (三)互联网经济加速发展 “十二五”期间,在互联网技术和新经济不断兴起的背景下,市场主体不断创新业态和模式,平台经济、体验经济、融合经济等服务经济新业态不断涌现。以儒竞电子、华曙高科、新眼光等新技术企业为支撑,推动多领域新兴技术融合发展。以联通沃商店、携程国际等企业为代表,推动商业、文化创意、休闲娱乐、旅游业等向体验经济升级。以沪江网、众美联等企业为核心,大力发展以信息整合为技术手段的平台经济。 (四)产业空间布局深化完善 “十二五”期间,产业空间布局集聚效应不断深化,五大重点功能区建设加快推进,重点项目加快落地,实现南北联动和功能融合拓展。建立健全五大功能区协调推进机制和评估体系。五角场功能区基本建成,科教特色明显、商业商务发达、区域性商业商贸中心显现雏形;滨江发展带加快启动建设,形成后发优势;大连路总部研发集聚区总部效应显现,产业能级大幅提升;环同济知识经济圈功能进一步提升,科技园区功能提升,现代设计业进一步集聚;新江湾城国际社区建设加快推进,科技商务等功能集聚取得良好开端。“十二五”期间五大功能区累计完成投资360亿元,占全区功能性房产投资比重达到87.9%;建成载体面积249万平方米,占控详规划总商务面积比重45.5%。2015年,完成区级税收37.9亿元,占区级税收比重为42.9%,税收年均增速快于全区平均增速1.1个百分点。引进了IBM、李尔、耐克、德国汉高等11家总部型企业,总部经济集聚态势进一步显现。

(五)产业发展环境持续优化 “十二五”期间,聚焦重点领域和关键环节,围绕做大做强“两个优先”产业,进一步营造“大众创业、万众创新”的生态环境,出台《杨浦区关于促进产业发展的若干政策意见》、《关于大力促进创新创业若干政策办法(试行)》等。创新企业投资服务新机制,完善企业准入“单一窗口”制度,形成内外资企业设立“一口收发、并联审批、证照联办”服务模式。加快实施行政体制改革,制定发布《杨浦区行政权力目录管理办法(试行)》,在全市率先公开行政权力清单。以智能交通、“智慧商圈”为代表的信息基础设施建设加快推进,“城市光网”和“无线杨浦”等智慧城区项目建设步伐加快。 同时,产业发展还面临一些突出问题。一是创新经济对区域经济核心支撑力不足,创新的活力优势还未有效转化为城区功能和产业发展的实力优势。二是缺乏在全市具有影响力和领导力的产业领域。三是产业空间资源整合和功能联动融合效应尚未有效释放,缺少具有全市影响力的标志性功能区域。 二、“十三五”产业发展内外环境 “十三五”时期,杨浦区产业发展面临前所未有的战略机遇,必须从机遇中拓展空间、挖掘动力。从全球看,创新经济成为新的时代主题。全球新科技革命和产业变革孕育兴起,3D打印、生物工程、新能源、新材料、大数据、人工智能领域显现重大突破,互联网+产业发展迅速,信息和数据成为新生产要素;从全国看,创新成为经济社会发展的核心,“大众创业、万众创新”新时代已经到来,中小企业、创客成为新创新主体,平台经济成为新商业生态;从上海看,上海将全面启动建设具有全球影响力的科技创新中心,杨浦区作为上海科技创新中心的重要承载区,必将全面融入创新经济发展浪潮,将科技创新基础优势转化为产业发展竞争优势,加快培育形成产业发展新动力。 (一)指导思想 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,运用负面清单管理模式,以改革创新为统领,深化“三区联动”,推动“三城融合”,建设具有全球影响力科技创新中心的重要承载区。坚持创新驱动,坚持市场主导,坚持融合发展,更加注重质量效益、更加注重调结构、转方式,进一步放大科教基础优势,深入推进产业结构优化升级,加快提升产业发展能级,深入推进产业空间布局战略调整,强化互联网经济培育,形成以服务经济为核心、创新经济为引领、凸显国际化大都市中心城区核心竞争力的产业发展新格局。 1、产业发展导向 尊重科技创新和科技成果产业化规律,为市场主体营造开放、统一、公平、竞争的市场环境。围绕重点产业、重点项目和创新创业街区建设,注重信息技术全面渗透,互联网广泛应用,泛在连接和全面智能化,优先发展以现代设计、科技金融、科技服务为主导的智力密集型现代服务业,优先发展以信息技术、智能制造为主导的战略性新兴产业,提升发展适应绿色发展理念,轻型高效、低碳环保、“两化融合”的都市型工业,提升发展适应消费升级需求,讲求质量品质、注重文化内涵、满足发展型消费需求的生活性服务业,保持房地产业健康发展。构建以服务经济为核心、创新经济为引领的新型产业体系。 2、主要目标 产业结构持续优化。全区生产总值增长速度高于全市平均水平2个百分点左右。着力发展并基本形成以创新经济为核心、互联网产业为特征的第三产业,到2020年,第三产业增加值的比重比“十二五”期末提高5个百分点;智力密集型现代服务业和战略性新兴产业成为区域经济发展重要推动力量,现代设计服务、智能制造研发服务产业增加值年均增速15%以上,北斗、互联网教育、科技金融、信息技术、电子商务产业增加值年均增速15%左右,科技服务、文化创意、体育健康、新能源与节能环保产业增加值年均增速18%左右。 产业能级持续提升。着力引进培育一批具有较强自主创新能力和技术引领作用的骨干企业。骨干企业(非房产企业,区级税收1000万元以上)累计达到100家,对区域经济贡献比重提高5个百分点。涌现一批掌握核心关键技术、具有国内外先进水平的创新平台。发明专利数量和质量不断提高,每万人有效发明专利拥有量55件;地方财政投入产业创新的力度进一步加大,产业创新资金、基金规模达到60亿元,金融服务科技创新能力进一步提升,在各类市场上市、挂牌交易企业达到200家,科技金融产业占区域经济比重达到8%。 产业布局战略调整。依据“西-中-东”的空间布局,形成一批特色鲜明的产业基地,形成一批科技服务功能完善、创新要素协同联动的创新创业示范街区。新增商务载体面积240万平方米,亿元楼数量达30栋。 四、“十三五”产业发展重点任务 围绕“十三五”时期产业发展目标,强化政策引导和环境营造,以推动重点项目、重大工程和创新创业街区建设发展为抓手,以智力密集型现代服务业和战略性新兴产业为优先发展方向,聚焦发展现代设计服务、智能制造研发服务产业,加快发展北斗、互联网教育、科技金融、信息技术、电子商务产业,培育发展科技服务、文化创意、体育健康、新能源与节能环保产业,全面提升产业发展核心竞争力。 1、聚焦现代设计产业,基本形成上海“设计之都”核心功能 加快互联网+深度融合、打造“大设计”产业集群,进一步体现杨浦作为上海“设计之都”核心功能区的地位,打造现代设计产业基地。进一步壮大以环同济知识经济圈为代表的工程设计产业集群,延伸研发、策划、设计、咨询、展示、交易等链条;依托中国工业设计研究院集聚产业链上下游资源的优势,大力发展工业设计,促进工业设计向高端综合设计服务转变;推动现代设计向国际化、高端化方向发展,提升工程设计、工业设计、时尚设计等产业核心竞争力。 2、聚焦智能制造研发产业,促进技术深度融合 大力促进上海智能产业创新研究院、太赫兹技术研究院、超精密离子阱实验室、新型光纤通信技术研究工程中心等产业化与市场化,加快发展基于互联网的按需制造、柔性制造、精密制造等智能制造研发服务产业。支持有能力的企业搭建人工智能基础资源和公共服务平台,面向不同研究领域开放平台资源,高效对接社会资源,依托统一平台协同创新。推动智能电网、机器人智能制造等重点项目建设。推动都市型工业向技术研发、创意设计、检验检测、营销流通等高附加值生产性服务链条延伸,不断融入应用低碳环保、智能化数字化新理念新技术。 3、加快发展北斗产业,构建北斗位置信息服务链 围绕千寻位置网络有限公司、中兵北斗产业投资有限公司等重点功能性企业,协同北斗产业基金加快构建全球地基增强系统、组建全球位置服务平台,为全球提供位置信息服务。聚焦北斗共性技术研发服务,加快推动北斗技术产业化,推动产业战略布局与专业化运作,全力打造北斗产业研发应用基地。推动北斗重点企业与区内高校和科研院所的产学研对接合作。 4、加快发展互联网教育产业,着力提升教育服务能级 充分发挥高校集聚优势,依托上海市教育服务业园、沪江网等品牌平台性企业,大力发展职业培训、继续教育、国际教育等多层次、多元化互联网教育产业,形成多层次、规模化的教育服务新业态和新体系,争做全市互联网教育产业的先行者、排头兵。充分发挥市区两级引导基金的支持引导作用,鼓励专业投资机构、产业资本等发起设立互联网教育创业投资基金和股权投资基金,扶持互联网教育、内容制造、平台服务等企业创新创业发展。 5、加快发展科技金融产业,建成科技金融创新示范区 深化科技与金融结合,开展投贷联动、科技保险、科技担保、知识产权质押等服务,大力发展产业投资基金,集聚国内外各类风投、基金及互联网金融机构,鼓励创新金融产品,推动互联网金融服务科技型中小企业,加快建立适应创新链需求的科技金融服务体系,全力打造全市科技金融创新示范区。 6、加快发展信息技术产业,围绕龙头企业打造产业集群 围绕云计算、物联网等示范项目工程,大力推动移动互联网、物联网等与各行各业融合,积极培育“四新经济”新兴增长点,重点聚焦云计算、大数据和智能软件产业,促进虚拟与现实互动、线上与线下整合、技术与产业跨界融合。积极推进先进传感器及物联网等重点项目建设。 7、加快发展电子商务产业,推动商业商务业态模式创新 依托重点功能性平台企业,大力发展以网络消费、线上线下融合消费为核心的电子商务服务模式,探索社区商业“电子商务平台+社区智能便利店+集成网络终端”发展模式。加快提升以体验经济为核心的五角场商圈商业商务能级,大力吸引国内外知名品牌旗舰店、概念店、特色店和营销总部入驻,发展体验型、休闲型、创意型、智慧型等新型业态。 8、培育发展科技服务产业,构建科技创新服务链 充分发挥共性技术功能性平台作用,促进技术展示、技术评估、技术交易、技术转移转化等服务企业集聚,构建涵盖知识产权服务、投融资服务、人力资源服务、检验检测认证、科技咨询、财税服务和法律服务为一体的科技服务产业链,着力培育和集聚国际一流的知识产权评估、信息咨询、专利代理、法律服务等专业人才,积极打造全市科技服务产业基地。 9、培育发展文化创意产业,加快形成上海“国际文化大都市”特色功能 高起点规划、加强政策引导、发挥融合带动效应,充分利用区域内丰富历史文化资源,打造以文化创意为核心的融合化、数字化、人文化的文化产业体系,集聚培育一批骨干龙头和“专、精、特、新”的文化创意企业,着力培育文化演艺、时尚创意、文化体验、文化交流等功能。积极拓展文化金融、文化保税展示交易等新型文化业态。 10、培育发展体育健康产业,塑造健康服务功能 围绕上海体育产业发展研究院、分子医学大数据公共服务平台等,大力发展青少年运动培训、体育产权交易、体育经纪、体育传媒、体育运动装备等产业,大力推动智能医疗诊断、精准医疗、医疗保健、运动健康管理、健康体检、健康咨询等健康产业发展。在全市大健康产业发展格局中塑造特色健康服务功能。 11、培育发展新能源与节能环保产业,提升研发服务能级 围绕新能源与环境、先进环保设备与服务等示范项目工程,推广合同能源管理,在新能源、低碳技术、清洁生产、循环经济、污染防治等领域,发展集系统设计、成套设备、工程施工、调试运行和维护管理等于一体的环保服务总承包。重点培育一批产业特色突出、产品链条长、规模较大、带动力强的新能源与节能环保企业,增强龙头企业竞争优势。 (二)围绕创新创业与城市更新,加快建设创新创业集聚区 聚焦众创空间、创客空间、集客空间、创业咖啡等载体功能塑造,提升技术研发、创业孵化、市场拓展、品牌运作、咨询服务等服务产品核心价值,打造无边际的产业基地。主要有创智天地街区、国定东路街区、长阳路街区、环上海理工大学街区。其中: 创智天地街区,率先成为具有全球影响力“万众创新示范街区”。着力发挥创智天地的品牌效应,以复旦管院、复旦全球科创中心、复旦创新走廊建设为核心,培育与引进一批众创空间运营商,形成一批以重大科技产业化项目、龙头企业为引领、聚集一批科技中小企业的创新创业街区,着力形成“三区融合”、“三城融合”的氛围。 国定东路街区与长阳路街区,加快形成创新创业的核心功能与形态。着力发挥中国(上海)公共实训基地与腾讯众创空间的品牌效应,通过城市更新,加大老厂房的改造力度,形成与中国(上海)公共实训基地功能联动、形象融合的创新创业街区;着力发挥长阳谷、互联网教育基地、城市概念园的核心功能,通过城市更新,规划建设长阳路创新创业街区。 环上海理工大学街区,着力发挥上海理工大学以及上海电缆研究所的学科优势,统一规划、分步实施,充分利用周边老厂房改造升级的机遇,区企校院联手,大力推进创新创业街区建设。 五、优化产业发展空间布局 坚持东西联动、南北互动的原则,通过空间资源整合和功能联动释放产业发展的潜力空间,打造“西部核心区+中部提升区+东部战略区”的空间布局。

图4-1 杨浦区空间布局示意图 (一)聚焦西部核心区,打造“创新经济走廊” 西部核心区主要包括新江湾城、五角场创智天地、环同济知识经济圈及大连路总部研发集聚区等。“十三五”期间,全面提升西部核心区的核心竞争力,围绕“学城融合、产城融合、创城融合”,构建以五角场城市副中心为核心,以复旦全球创新中心、环同济设计、总部基地为支撑的创新经济走廊,形成“一核两翼”的发展态势和“大众创业、万众创新”示范区域。 五角场创智天地片区(核心)。基本建成以科教为特色的江湾五角场城市副中心,进一步汇聚人才、知识、科技、资本、人文等创新要素,大力发展科技金融、教育服务、科技服务、现代商贸等产业领域。加快推进腾讯众创空间、复旦管院、上海财经大学科技金融谷等项目建设;着力发挥创智天地街区示范效应,着力打造国定东路创新创业街区核心功能;加快推进上海云计算创新基地;加快提升以体验经济为核心的五角场商圈商业商务能级。 新江湾片区(北翼)。全力推进复旦创新走廊建设,以复旦全球创新中心、复旦大学新校区、湾谷科技园全面建设为支撑,形成复旦创新走廊发展的格局。充分发挥国家技术转移东部中心、中国工业设计研究院、复旦全球创新中心等平台功能,大力发展科技服务、工业设计、科技金融等产业领域。依托北斗重点功能性企业,整合发展北斗产业,积极打造北斗产业基地。 环同济-大连路总部片区(南翼)。环同济知识经济圈以同济设计一场三期、环同济城市更新建设为支撑,建设以现代设计为主体、战略性新兴产业为引领的产业基地,大力发展现代设计、国际工程咨询、科技研发等重点产业,强化提升“设计之都”核心功能。大连路总部功能区聚焦大连路-周家嘴路-许昌路-平凉路片区,进一步集聚研发设计总部、投资管理总部、微型跨国公司、电商总部等地区性或功能性总部机构等,全力打造产业能级高、集聚辐射能力强的国内外总部研发基地,形成与滨江南段建设发展融合互动的发展格局 (二)优化中部提升区,构筑“创客生态社区” 中部提升区以隆昌路-营口路-中原路为界,形成与东西两大功能区协同发展的功能布局。中部提升区充分利用老厂房、老社区等资源,主动承接西部创新经济走廊和东部滨江国际创新带功能溢出和辐射效应,大力发展信息技术、教育服务、科技服务、体育健康等产业领域,积极发展平台经济、展示体验、人才培训、创新孵化等关联领域,提升发展文化体育、生活服务、休闲娱乐等相关配套产业领域。重点打造长阳路创新创业街区,围绕互联网教育大厦、长阳谷、城市概念园、复旦软件园、水丰路创意园、上钢二厂互联网+产业园、凤城巷等资源,建设一批市场化、专业化、集成化、网络化的众创空间,引进一批国内外有影响力的创客组织和创客领军人才,配套一批创客公寓、生活服务、体育休闲娱乐等服务设施。 (三)深化东部战略区,建设“滨江国际创新带” 东部战略区包括滨江南段、滨江中段(环复兴岛片区)和滨江北段(环共青片区)。按照“产业高端化、环境生态化、形象国际化、服务现代化”的总体要求,加快开发建设速度,高品质、高门槛、高标准打造滨江国际创新带,成为新一轮发展战略高地。 “十三五”期间,重点打造滨江南段,高起点规划滨江中段、北段。 滨江南段。围绕“科技-文化-金融”核心功能,联动大连路研发总部集聚区,大力推进重大功能性项目建设。重点发展科技金融、文化创意、科技服务、节能环保等产业领域。依托滨水公共空间,凸显历史文化底蕴,积极打造国内外创新领军企业、平台登陆入驻的门户区域。 滨江中北段。加快城市更新,依托上海理工大学、上海电缆研究所等高校、科研院所和国有大中型企业,发展科技服务、文化创意、科技研发、智能制造研发等产业,深化推进太赫兹技术研究院等重大项目建设。充分利用资源优势,打造环上海理工大学创新创业街区,为新一轮发展打下坚实基础。 六、营造产业发展良好环境 发挥各类企业、社会组织等创新主体作用,加快政府职能转变,建立符合创新创业的政府管理制度,通过规划引领、项目推动、资金扶持、政策聚焦,促进创新链向产业链转化的协同创新,加快培育发展“四新”经济,营造创新要素集聚、创新平台完善、创新企业汇聚、创新人才云集、创新氛围浓厚的良好营商环境。 (一)深化创新服务平台功能 鼓励各类主体建设覆盖创新全链条的公共服务平台。依托国家技术转移东部中心建设科技成果市场交易体系,引进国内外知名技术转移专业机构,重点建设知识产权信息公共服务平台、交易平台等系列公共平台。推动整合基于协同创新的平台资源,实现区内高校实验室、工程中心、科研院所等创新资源的整合;以项目化和法人化的手段,培育一批以市场化为导向的高校、科研院所、企业融合的协同创新中心、产业技术研究院、行业技术中心。支持大型骨干企业牵头组建产业技术创新联盟和产业共性技术研发基地。 (二)集聚创新创业人才 突出市场发现、市场认可、市场评价的引才机制,加大对创新创业人才的政策倾斜力度,集聚一批站在科技前沿、拥有自主知识产权和科技成果、具有国际视野和产业化能力的领军人才、创新创业人才。争取海外高层次人才(团队)和外国专家享受居留与出入境、落户、子女就学、医疗、住房、税收和股权奖励等政策在杨浦先行先试。进一步降低人才创业和生活成本,鼓励各类主体建设满足各层次需要的人才公寓、白领公寓、青年客栈等,大力推进国际学校、国际医院、文化和体育场馆等配套基础设施建设,努力营造适宜创新创业的工作和生活环境。 (三)建立产业准入负面清单 根据资源环境标准,考虑质量效益、区域价值约束,编制杨浦区产业发展负面清单。负面清单主要包括禁止准入类和限制准入类。对负面清单禁止准入领域,市场主体不得进入;对清单以外的行业、领域及业务,各类市场主体皆可依法平等进入。推进负面清单与区产业结构调整目录对接。及时评估负面清单实施效果,根据区域产业发展动态,适时进行调整。注重发挥区域产业政策的针对性和有效性,围绕重大功能性项目、新兴产业培育,在“1+6+4”政策的基础上,进一步完善优化政策,实现精准施策。 (四)建立规划实施的责任机制和监测评估机制 围绕产业规划的落实,滚动编制年度计划和各类行动计划,明确部门责任分工,确保规划目标、任务、重点项目和各项措施的贯彻落实。编制杨浦区重点产业领域推进实施方案,明确推进路径和重点任务,构建政府各部门、企业市场主体等参与的多元推进机制。加强产业发展统计工作,优化产业统计指标体系,对各项指标执行情况进行动态监测。强化规划实施情况的评估,适时根据评估结果对规划进行调整完善。

上海市杨浦区人民政府办公室 2016年6月17日印发 |

- 关于《杨浦区“十三五”产业发展专项规划》的解读 2016-06-24