走进杨浦

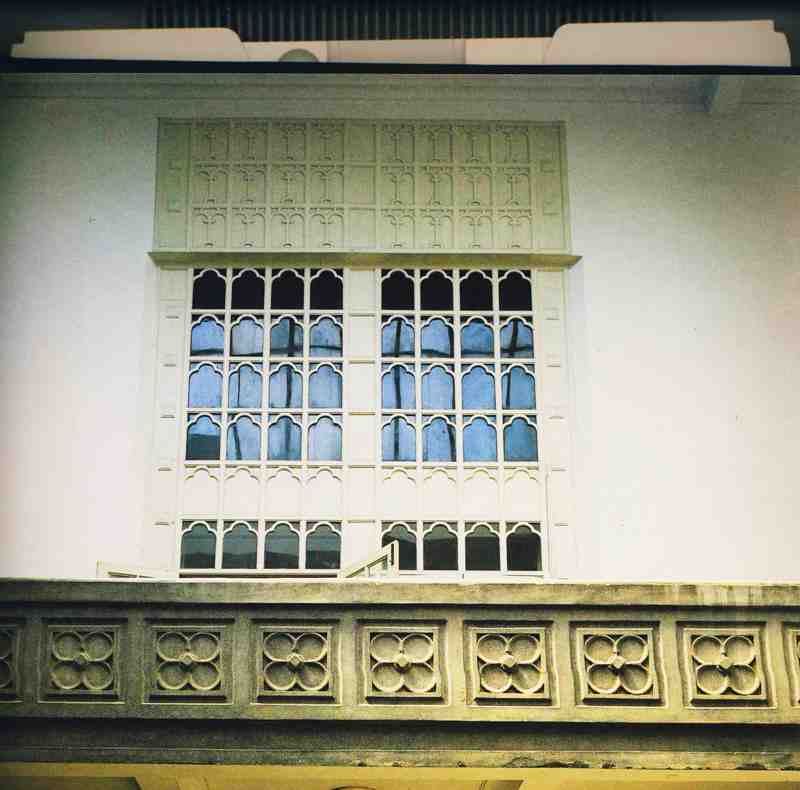

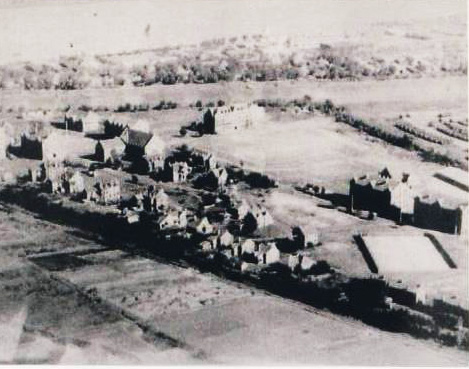

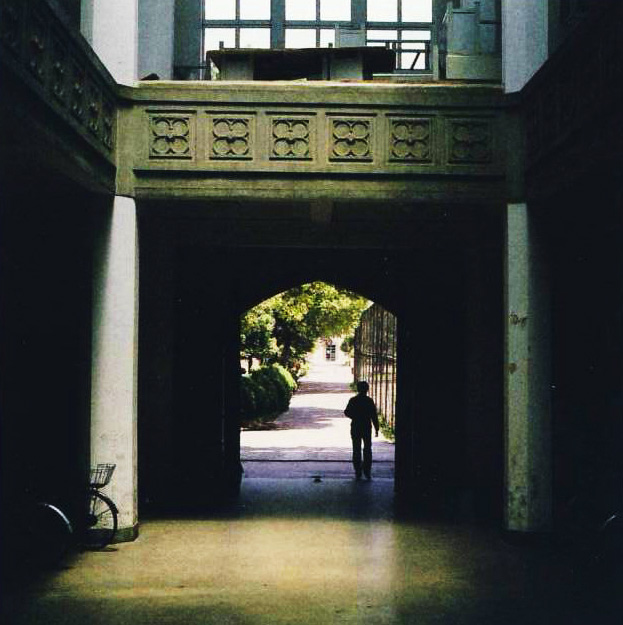

百年大学

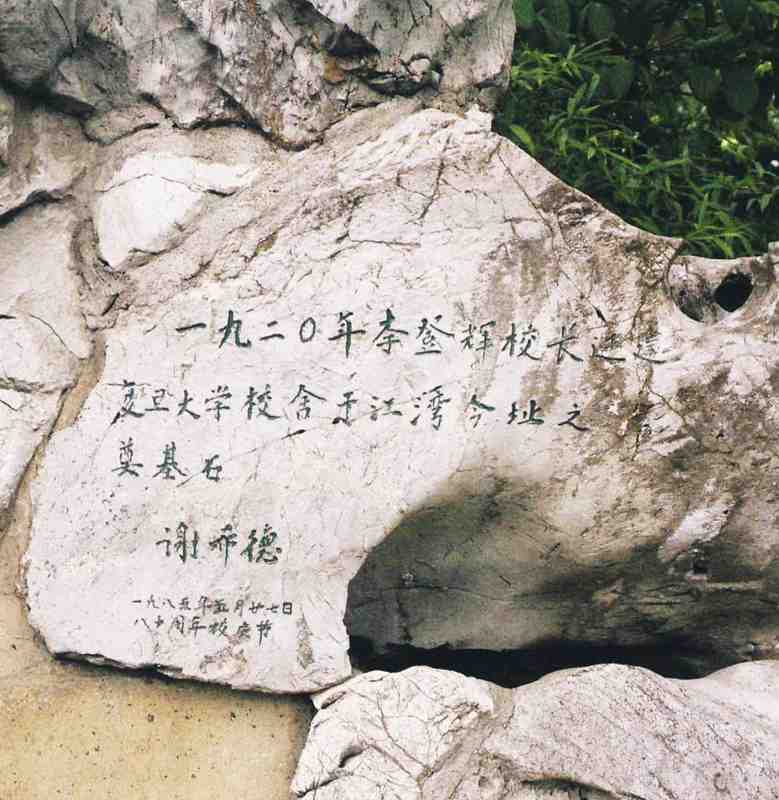

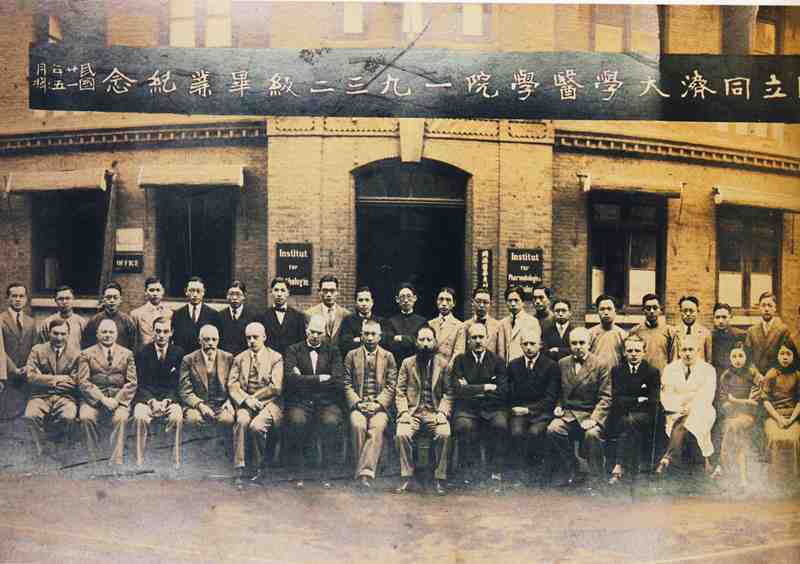

20世纪初,杨浦区境内出现教会创办的大学。地处吴淞与上海市区之间的江湾一带,地价低廉、环境幽雅,是办学选址的上佳去处,继1922年复旦大学部迁入后,在此选址建校的有同济大学、水产专科学校、中国公学、立达学院等。1927年上海特别市政府成立后,将江湾地区作为“大上海计划”的市中心区域,进一步推动上海高校选址沪东区。如1931年建成的国立上海商学院、1935年建成的上海音乐专科学校、1936年建成的上海体育专科学校等。至1937年全民族抗战爆发前,沪东地区的高等学校已有12所,占当时全市高校总数的近二分之一。在1952年的全国院系调整中,通过保留旧校、建立新校及合并、外迁、停办等方式,上海的高等学校被调整为15所。除沪江大学外,沪东地区基本上保留原来的高等学校格局。为培养新中国的建设人才,1952年,在沪江大学原址上创办上海机械学院(现上海理工大学),还先后建成一批应用型专门学校,如上海电力学院(1951年)、上海出版印刷高等专科学校(1953年)、上海城市建设学院(1978年)等。改革开放以后,教育事业进一步蓬勃发展,至20世纪90年代,落户杨浦的全日制高等教育学校有15所。1995年全国科学大会后,国家启动重点建设百家大学的“211”工程,复旦大学、同济大学、上海财经大学和第二军医大学(现海军军医大学)成功进入“211”工程行列,大学规模、重点学科建设规模、招生规模不断扩大。进入21世纪,上海市委、市政府作出建设杨浦知识创新区的重大战略决策。杨浦提出“服务高校就是服务杨浦、发展高校就是发展杨浦”,做到“三个舍得”(舍得腾出最好的土地支持大学就近就地拓展;舍得把好的商业和地产项目让出来建设大学科技园;舍得投入人力、物力整治和美化大学周边环境),深化大学校区、科技园区、公共社区“三区联动”,促进学城、产城、创城“三城融合”。高校密集的知识和人才,成为杨浦发展的重要支撑和动力源泉。