从复兴岛到全球城市 杨“数”浦新质秀带“数”造卓越未来

2025-03-12-2010年被命名为国家创新型试点城区;

-2016年成为全国首批双创示范基地;

-2024年累计培育高新技术企业1430家,创新指数再创新高……

从“工业绣带”到“创新秀带”的转型之路,我区每一步都迈得扎实稳健。

创新之志历久弥坚,我区时刻牢记习近平总书记殷殷嘱托,深入践行人民城市理念,不断努力开创发展新纪元。3月10日发布的《杨“数”浦新质秀带创新区建设方案》,明确了以科技创新引领新质生产力发展为目标,坚持“三区联动”发展理念,构建全主体参与、全要素统筹、全链条加速的创新创业城区,助力上海建成卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。

打造国家创新型城区升级版 落实到每个“数”

《杨“数”浦新质秀带创新区建设方案》(以下简称《方案》)指出,至2027年,杨“数”浦创新区创新创业要素的密度、强度和浓度进一步提升,未来产业培育新机制初步形成,全社会研发经费投入占GDP的比重达5.5%,数字经济核心产业占全市的比重达20%以上,复兴岛上海量子城市时空创新基地建设成效初显。

至2030年,全域创新能级加速提升,企业孵化活化率达40%,独角兽企业达20家,形成“大学的城市、城市的大学”新格局。

展望2035年,全面建成新质生产力策源高地、新兴产业培育高地、先进生产要素集聚高地,充分发挥上海国际科技创新中心建设的重要支撑极作用,助力上海建成卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。

构建创新协同新格局 覆盖杨浦全域

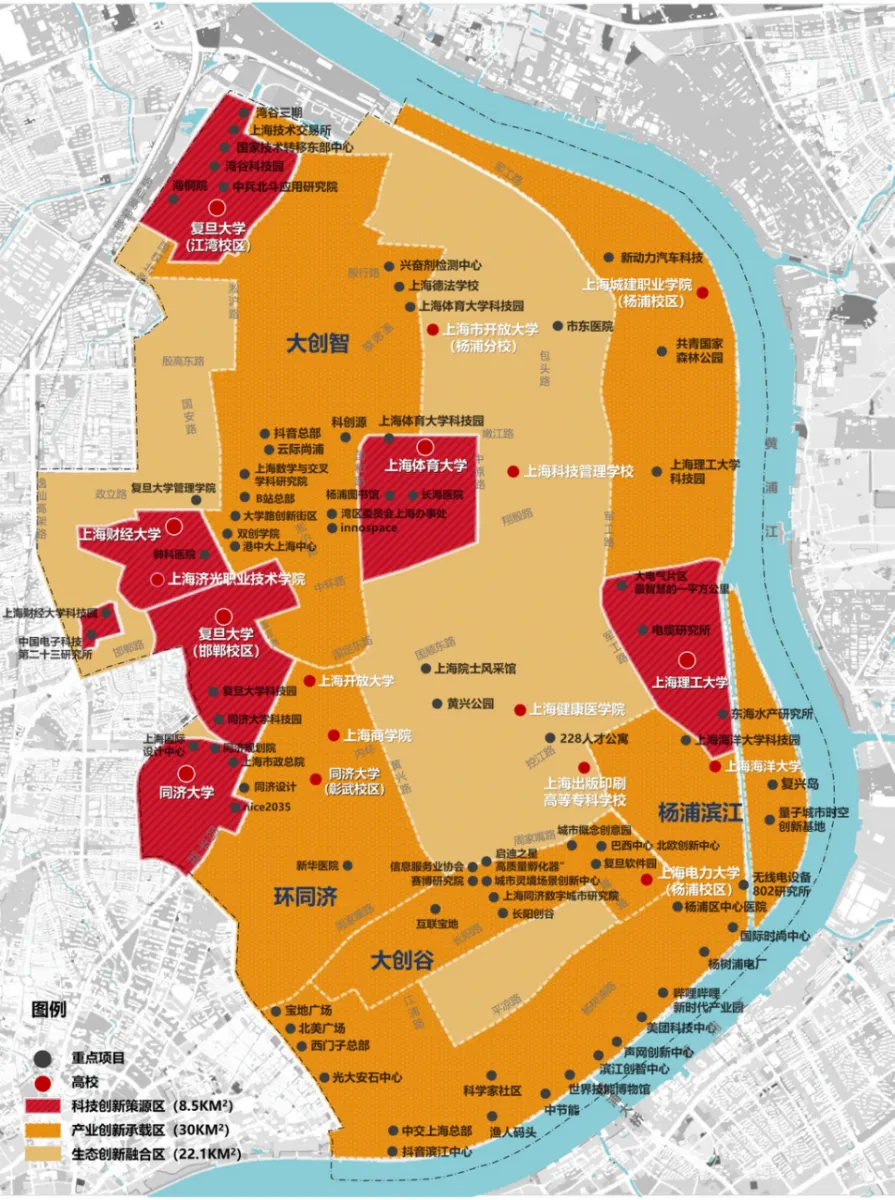

杨“数”浦新质秀带创新区覆盖我区全域,总规划面积约60.61平方公里,根据区域功能定位和发展目标,主要分为科技创新策源区、产业创新承载区、生态创新融合区和辐射溢出联动区四个功能区,实现创新空间、产业空间和生活空间的紧密融合。

科技创新策源区以复旦大学、同济大学等高校院所为主体,联动大学科技园、大学周边区域,依托高校科研优势与创新资源,集聚国家战略科技力量和高能级创新主体,构筑原始创新高地和未来产业孕育地,面积约8.5平方公里。

产业创新承载区以杨浦滨江、大创智、湾谷复旦未来谷、环同济、大创谷等重点区域为核心,主要承接科技创新策源区成果转化项目,汇聚国际化创新要素,打造数字经济等新质生产力承载空间,推动大中小企业融通创新,面积约30平方公里。

生态创新融合区以科技引领美好生活,加快城市更新和功能提升,统筹布局创新街区和生态社区,为区域内各类主体提供全要素、多元化的集成式服务,构筑国际一流活力城区,面积约22.11平方公里。

辐射溢出联动区包括我区周边及黄浦江沿岸区域,推动创新要素和产业集群跨区域辐射联动,促进区域要素流动、互联互通,实现创新资源的高效配置与共享,构建创新协同新格局。

实施创新驱动发展战略 细化四大类重点任务

打造全球科创策源新高地。以服务国家战略科技力量建设,提升高校创新策源能力,推动新型研发机构高质量发展,加速集聚一流科技人才,打造全球开放创新网络节点为主攻方向,充分发挥区域高校、人才等资源集聚优势,支撑服务国家战略科技力量建设,全面增强区域创新策源功能,着力提升科技创新高度,打造“科创核爆点”。

激发创新创业生态新活力。致力于深化科技成果转化体制机制改革,打造特色鲜明的大学科技园,完善创新创业载体体系,提升专业技术服务能力,探索金融赋能科技新路径,创新政务服务模式,营造浓厚创新创业氛围,以体制机制改革为动力,全面打造“大学科技园+孵化转化载体+专业服务平台”的创新创业体系,强化科技金融赋能,加速科技成果转移转化,提升创新创业速度,建设全球创新创业最佳实践地。

构建未来产业培育新机制。推进建立未来产业布局机制,构建科技企业培育矩阵,打造前沿技术应用场景,抢占数字经济新赛道,建设未来产业集聚区,全面提升数字经济主导产业优势,推动新一代信息技术与实体经济需求紧密结合,面向前沿交叉领域加快培育未来产业,强化科技领军企业培育,着力提升科技创新强度,加快培育新质生产力。

树立三区联动发展新标杆。全力推进自贸试验区杨浦联动创新区建设,推进复兴岛等重点区域建设,丰富高校开放式办学新模式,创新土地高效利用模式,构建创新创业活力城区,提升公民科学素质,聚焦城市更新和杨浦滨江建设,深化“三区联动”,推进重点区域建设,打造开放式、全要素、便利化的新型科创城区,加快形成更加协同、高效、开放、富有活力的创新格局。

此外,《方案》还明确由市科委、我区牵头建立市区联动工作机制,细化年度任务,形成项目清单,逐项推进实施。