走进杨浦

百年工业

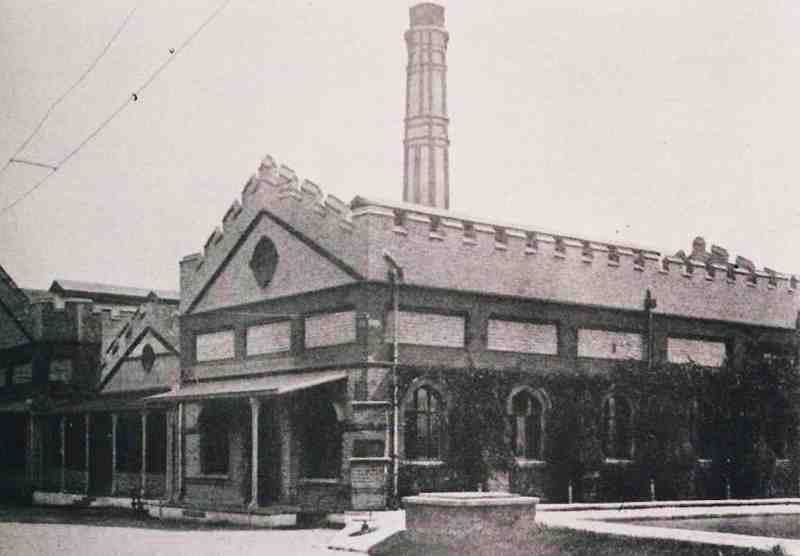

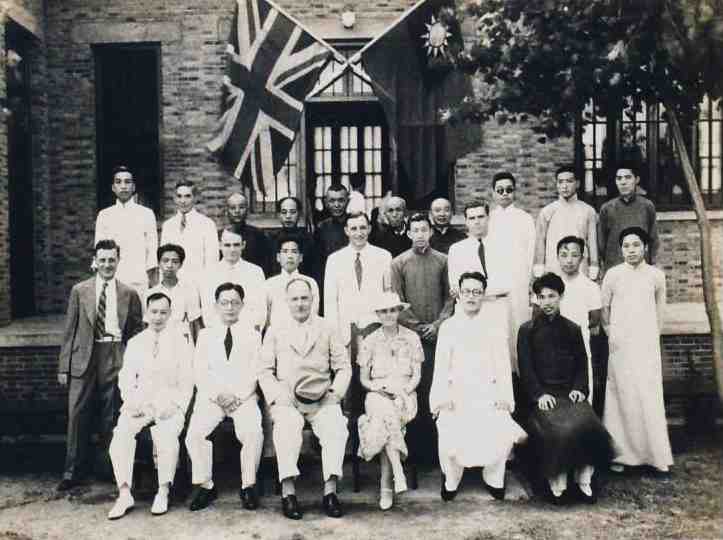

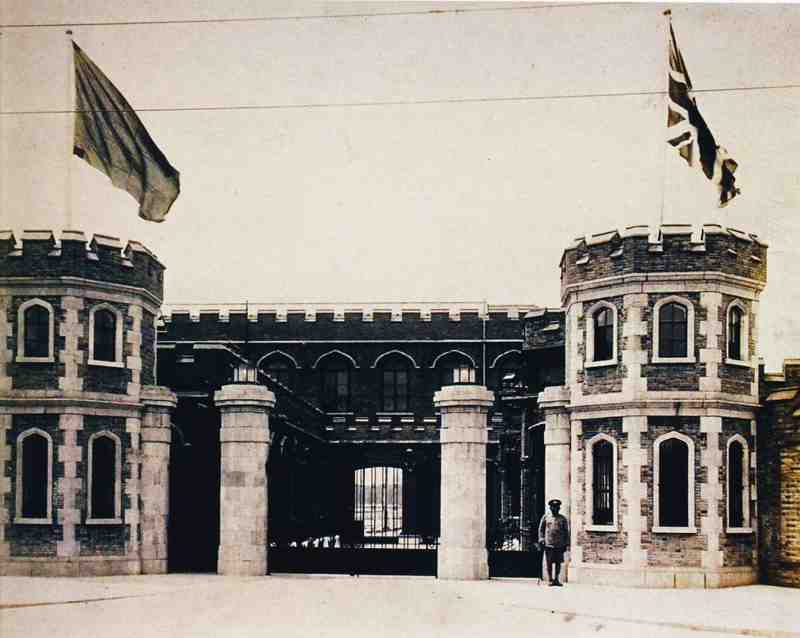

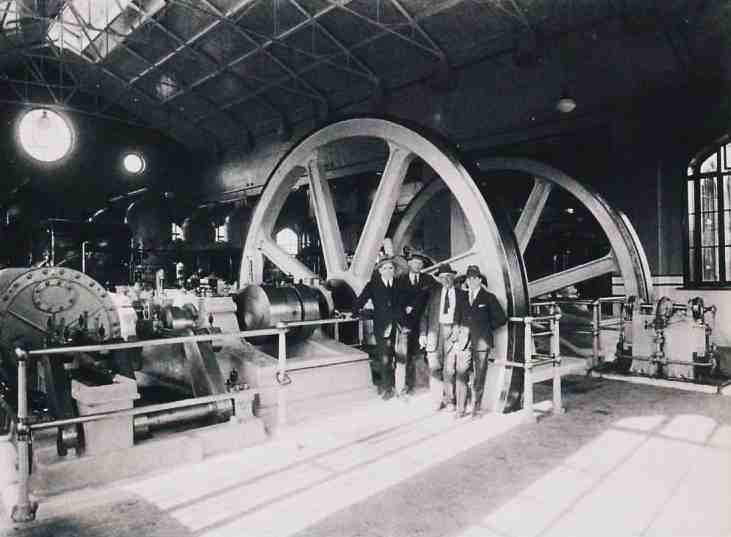

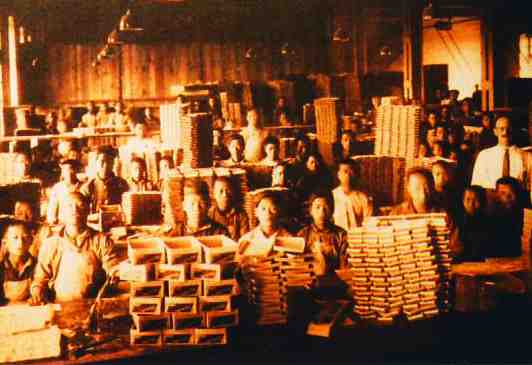

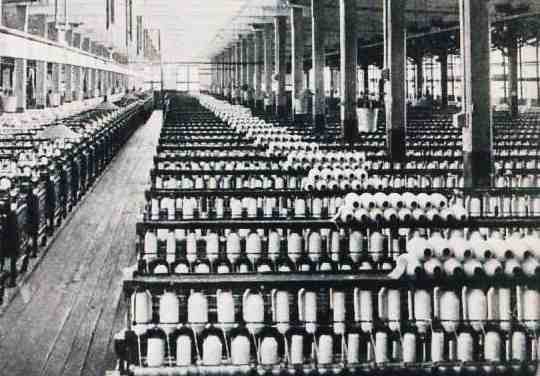

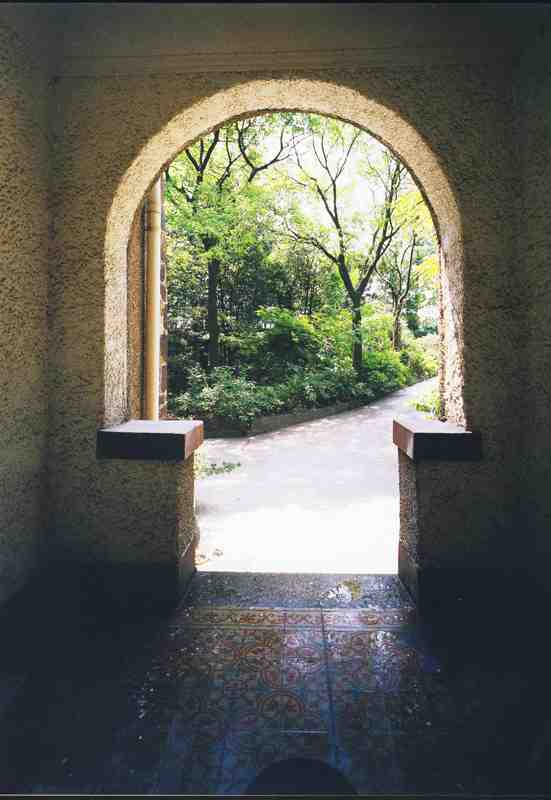

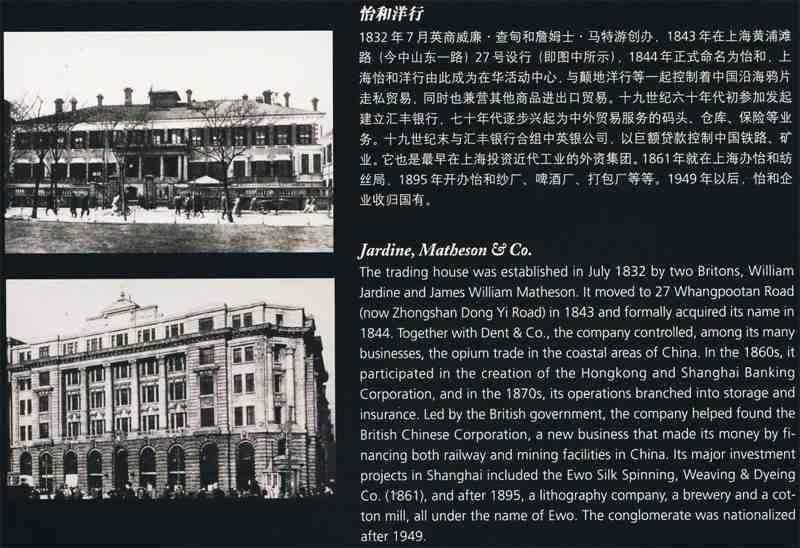

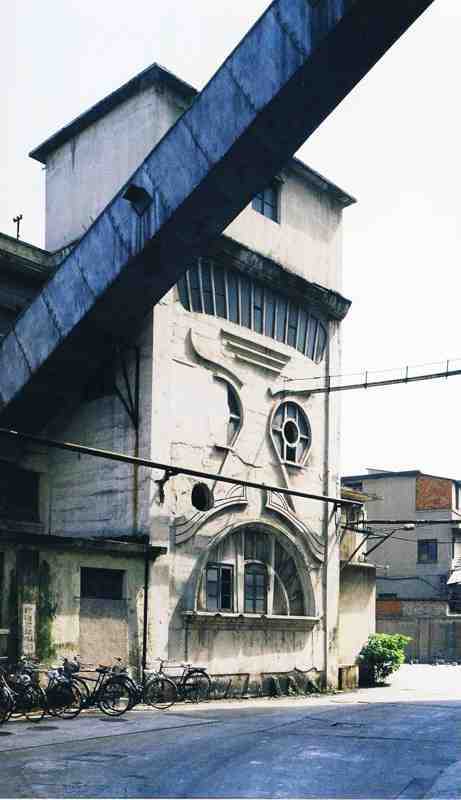

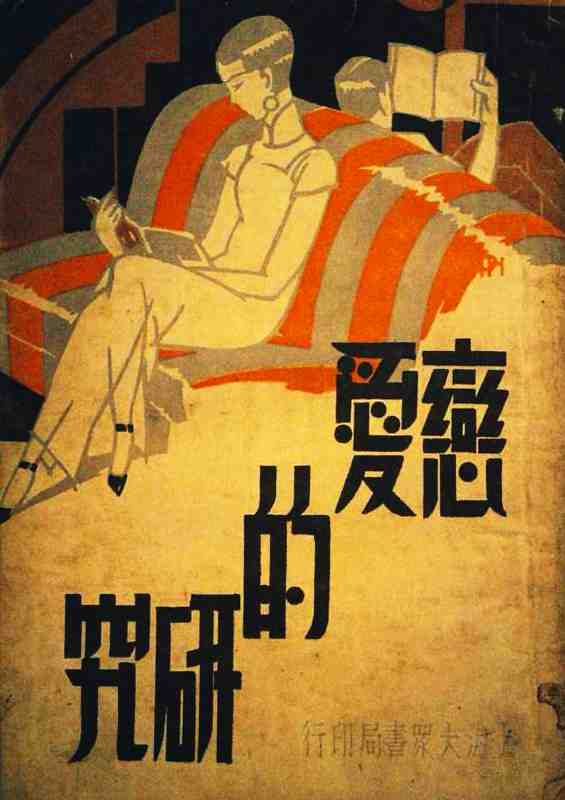

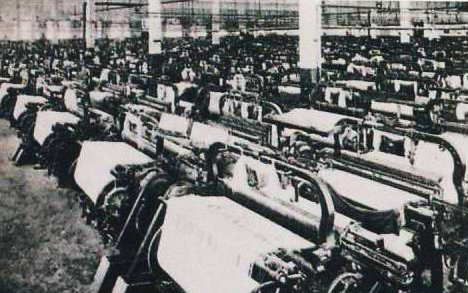

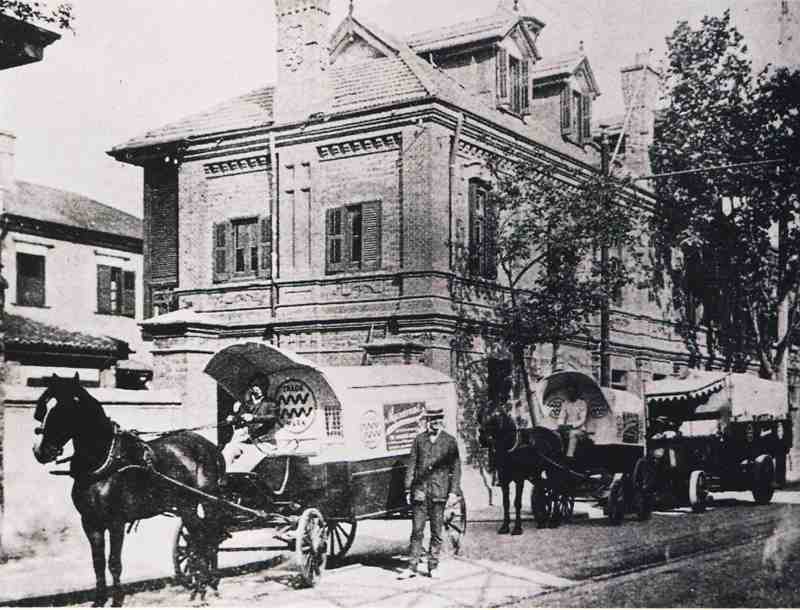

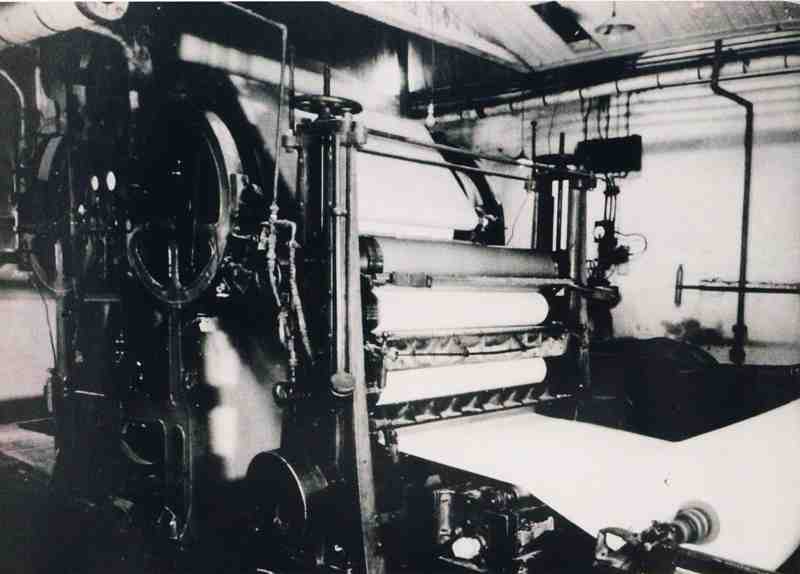

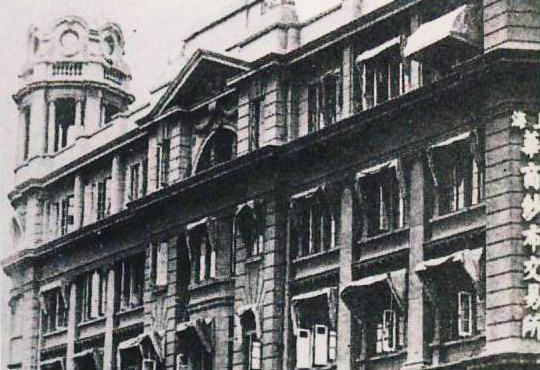

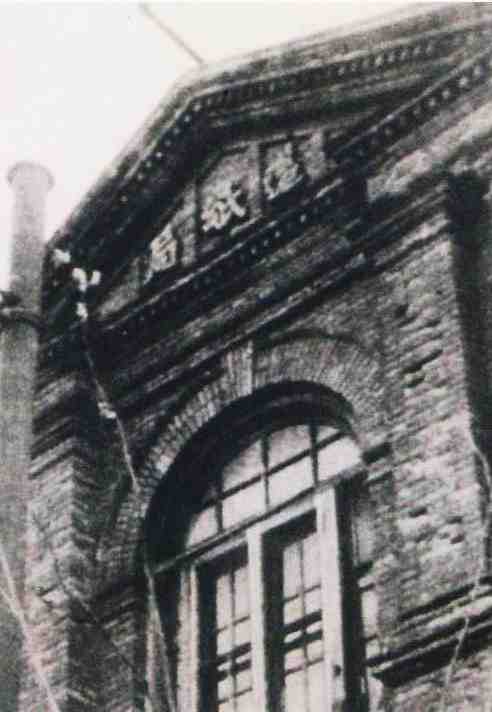

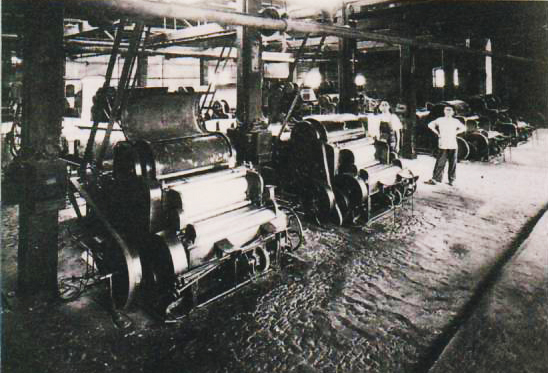

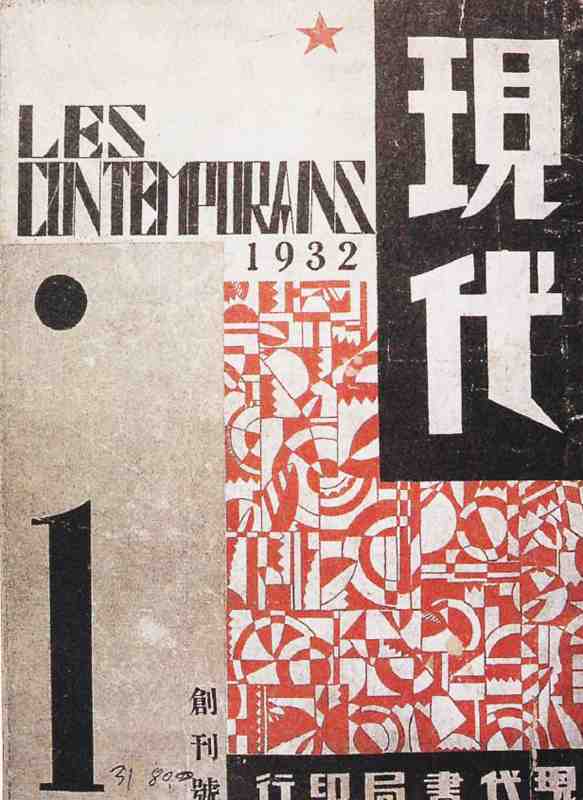

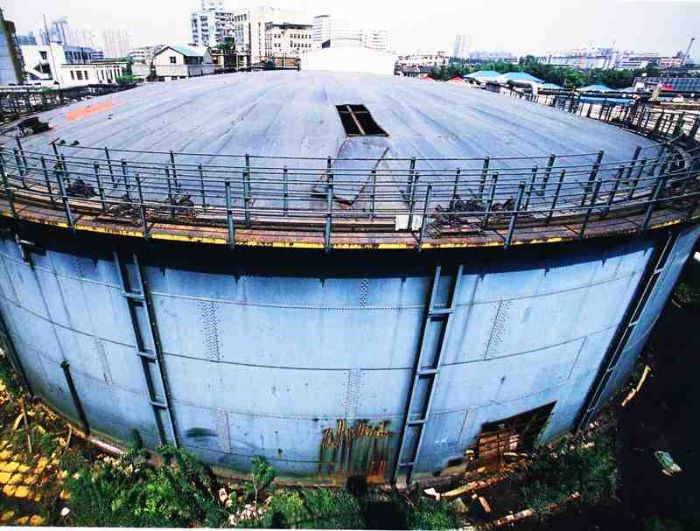

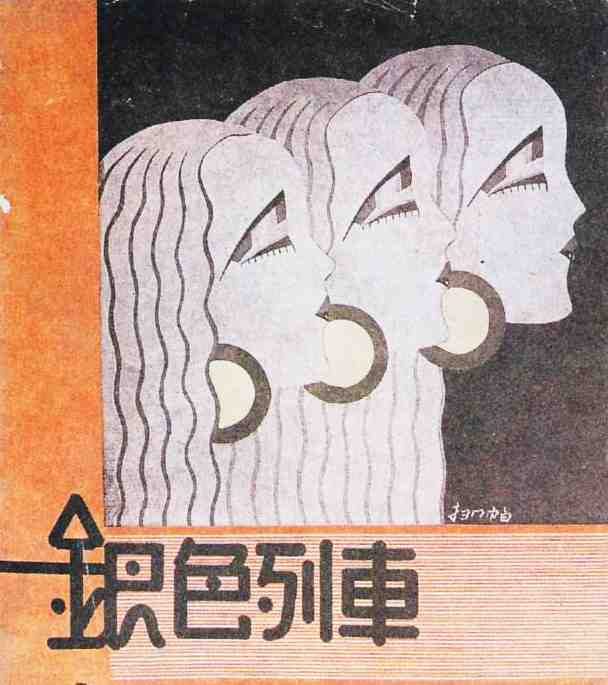

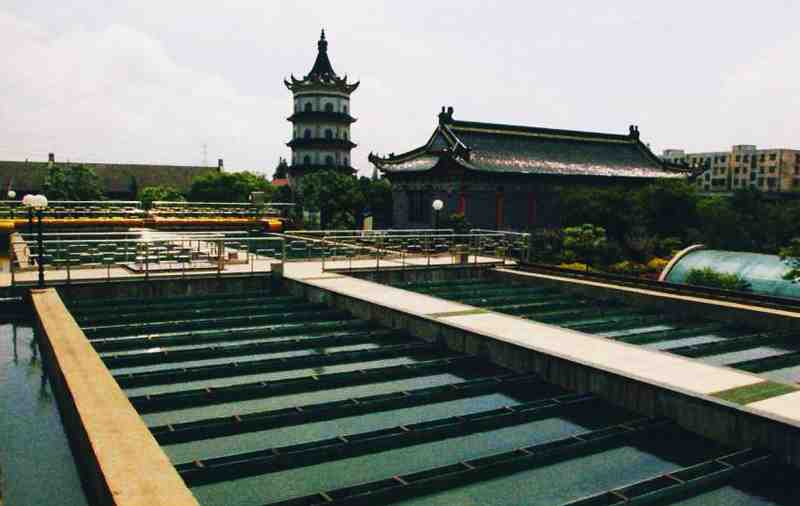

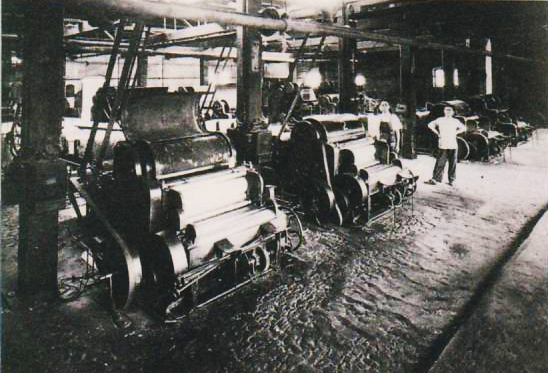

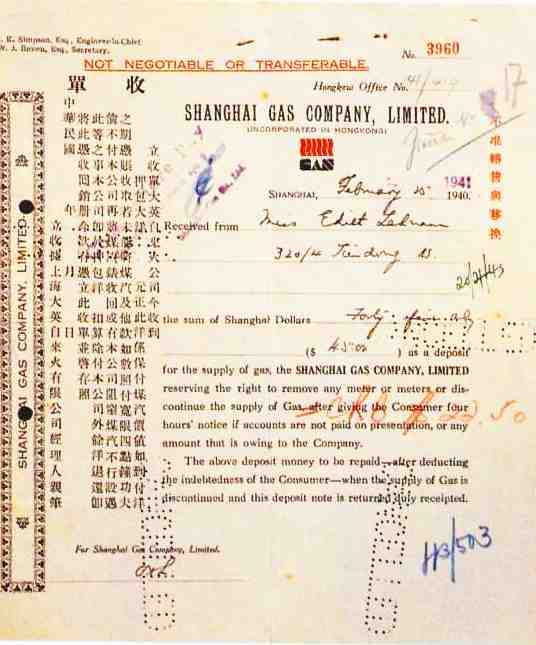

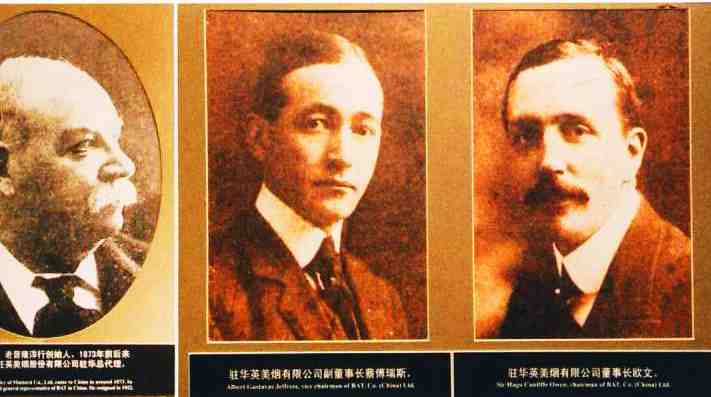

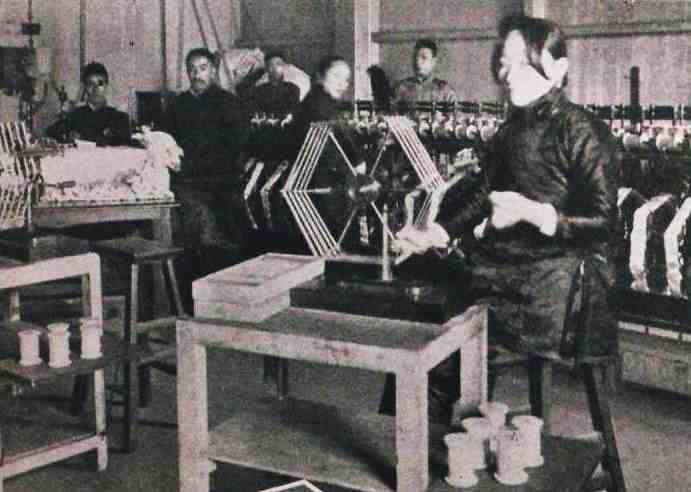

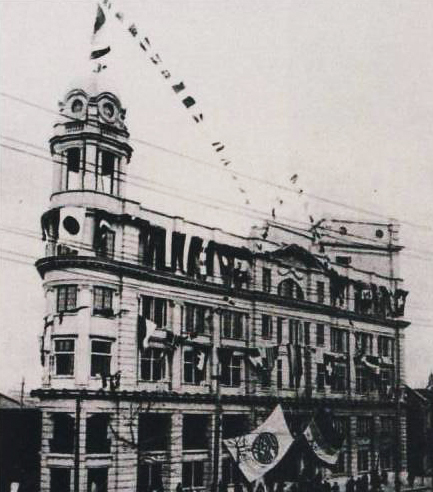

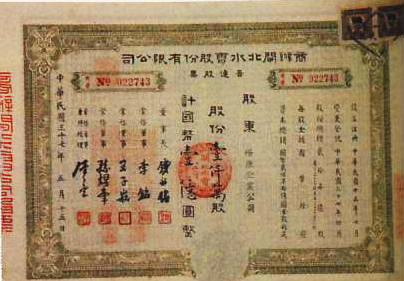

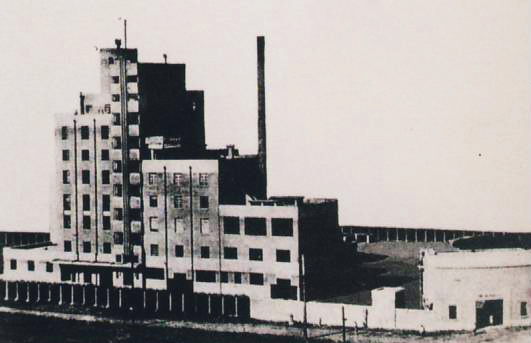

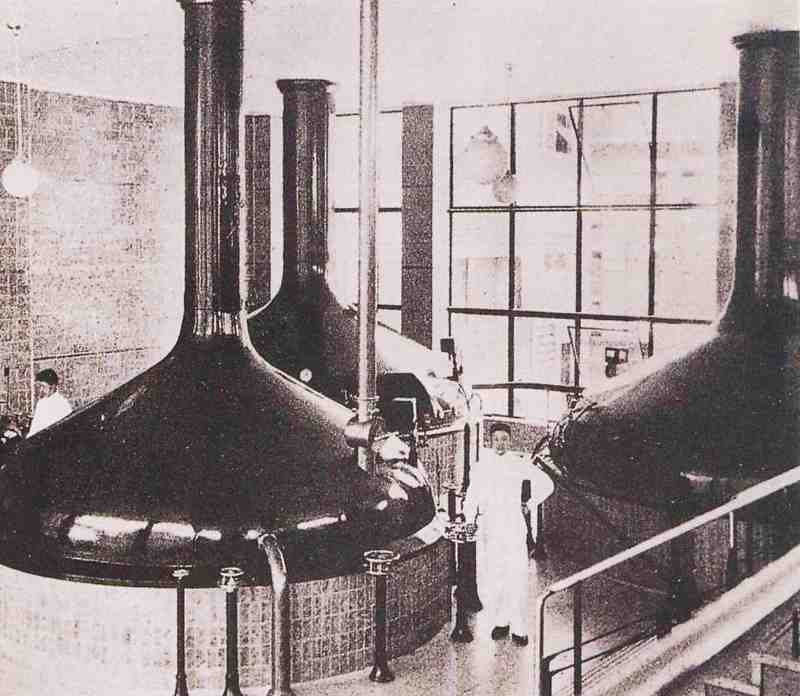

杨浦近代工业始于19世纪80年代。1882年,经李鸿章批准,集资15万银两、官督商办的上海机器造纸局投产:1883年英商沿黄浦江畔建立了中国第一座现代化水厂--杨树浦水厂;1890年,集资50万银两、官商办的上海机器织布局投产,为国内最早的机器棉纺织厂。建于1913年的杨树浦发电厂经过改建成为国内当时最大的火力发电厂,华铝钢精厂为全国最早的铝制品厂,中国肥皂公司和英美烟厂的产品在中国市场销量一度占据70%-80%的市场份额。至1937年,区域内有57家外资工厂民族工业企业发展到301家,其中轻纺工业具相当规模纺锭数占全市45.4%。新中国成立后,杨浦的工业面貌发生根本变化,工业生产飞速发展。在党的领导下,杨浦作为重要工业基地的功能得到进一步的巩固和强化,并创造出计划经济时代下的工业奇迹。1949年到1959年,国家基本建设投资13.46亿元,1958年工业总产值27.57亿元,是1949年的9.73倍。后续相继建成上海矽钢片厂、上海汽车电机厂、上海锅炉厂等企业。到1965年,新建工厂84家工业产值61.35亿元,占全市工业产值230亿元的26.52%6。同时,保持轻纺工业的支柱地位,涌现出“中华”牌香烟、“凤凰”牌自行车、“上海”牌手表等一大批国产名牌。1978年,杨浦区委、区政府根据党中央把工作重心转移到经济建设上来的决策,决定自1979年起,发动区属各部门创办新的经济实体,推动区属工业大发展。1985年,制定杨浦区1985-1990年城市建设和社会发展规划要点》,确定以经济建设为中心、城市建设为重点的发展战略,促进经济和社会各方面事业的发展。1993年1月,中共上海市杨浦区第五次代表大会确定,把杨浦逐步建设成为开放型、多功能、第三产业比较发达、工业结构较为合理、居住环境优美、经济繁荣、社会安定的城区。进人21世纪,杨浦的转型发展之路不断提速,实现从“工业杨浦”到“知识杨浦”再到“创新杨浦”转型飞跃,加快新旧动能转换,持续保护和活化利用工业遗存,百年纺织厂房变身双创新高地长阳创谷,烟草仓库改建成绿色生态建筑“绿之丘”,杨浦滨江“工业锈带”华丽转身成为“生活秀带”。