秀出不一YOUNG | 打卡第1站·毛麻仓库:工业记忆的文化新生

2025-03-07

毛麻仓库,坐落于杨浦滨江杨树浦路468号,东临原上海船厂1号船坞,西至秦皇岛路码头。始建于20世纪20年代初,由公和洋行设计,其钢筋混凝土无梁楼盖结构与简洁红砖立面彰显了当时的工业特色,是杨浦滨江岸线的标志性建筑之一,也是中国民族工业发展的重要见证。

历经百年风雨,毛麻仓库多次变迁。近年来,经过保护修缮,它恢复了历史风貌,融入文博、艺术等功能,成为杨浦滨江文化活动的重要场所,焕发全新活力。

1、百年变迁:工业记忆的缩影

毛麻仓库的历史可追溯至1898年,由德商瑞记洋行创办的瑞记纱厂始建。第一次世界大战期间,英商安利洋行接手,改名为“东方纱厂”,成为当时上海规模较大的纺织企业。仓库建筑正是在此时设计建造。

申新七厂(原毛麻仓库沿江照片)

1928年,东方纱厂因经营不善被民族资本荣氏家族收购,更名为“申新纺织第七厂”。抗战期间,申新纺织厂被日军占据,抗战胜利后收归荣氏家族。中华人民共和国成立后,工厂于1951年出让,更名为“上海第二十棉纺织厂”,后经整合逐渐成为“国营上海第一丝织厂”。直至1999年,该厂被上海船厂收购。

1978年9月15日《日报》头版关于第一丝织厂的报道

2018年,杨浦区对上海船厂用地整体收储,启动毛麻仓库等建筑的修缮工程。2022年9月,毛麻仓库旧址被公布为杨浦区文物保护单位,成为工业遗产保护的典范。

2、修旧如故:还原历史的精髓

毛麻仓库的修缮以“修旧如故,以存其真”为理念,通过历史研究与实地调查,全面挖掘建筑的历史与艺术价值,力图恢复其原貌。

毛麻仓库内部施工场景

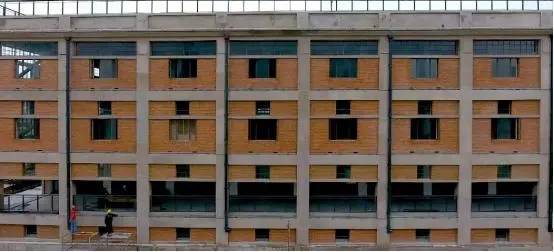

毛麻仓库改造后重新露出红砖外墙

在平面布局上,保持北侧外廊式结构不变,拆除后期加建的墙体,恢复原有空间;保留北立面重要历史元素,如外廊结构、红砖墙、屋顶水塔等,并对门、柱、天花板等室内历史构件重点修复。修缮过程中采用碳纤维加固、截面扩增等技术,提升结构安全性,同时植入现代化水电暖通设备,以满足当代使用需求。

改造后的毛麻仓库楼梯

改造后的毛麻仓库二层

改造后的毛麻仓库内部空间

在工艺层面,修缮严格依据原始设计与施工资料,采用与历史一致的材料与工艺,确保呈现最接近历史的原貌。

3、激发活力:打造开放文化空间

作为工业建筑,毛麻仓库原本造型单一、空间封闭。修缮团队结合杨浦滨江的发展需求,将其改造成兼具公共性与开放性的文化空间。

二层景观平台,远眺黄浦江魅力风光

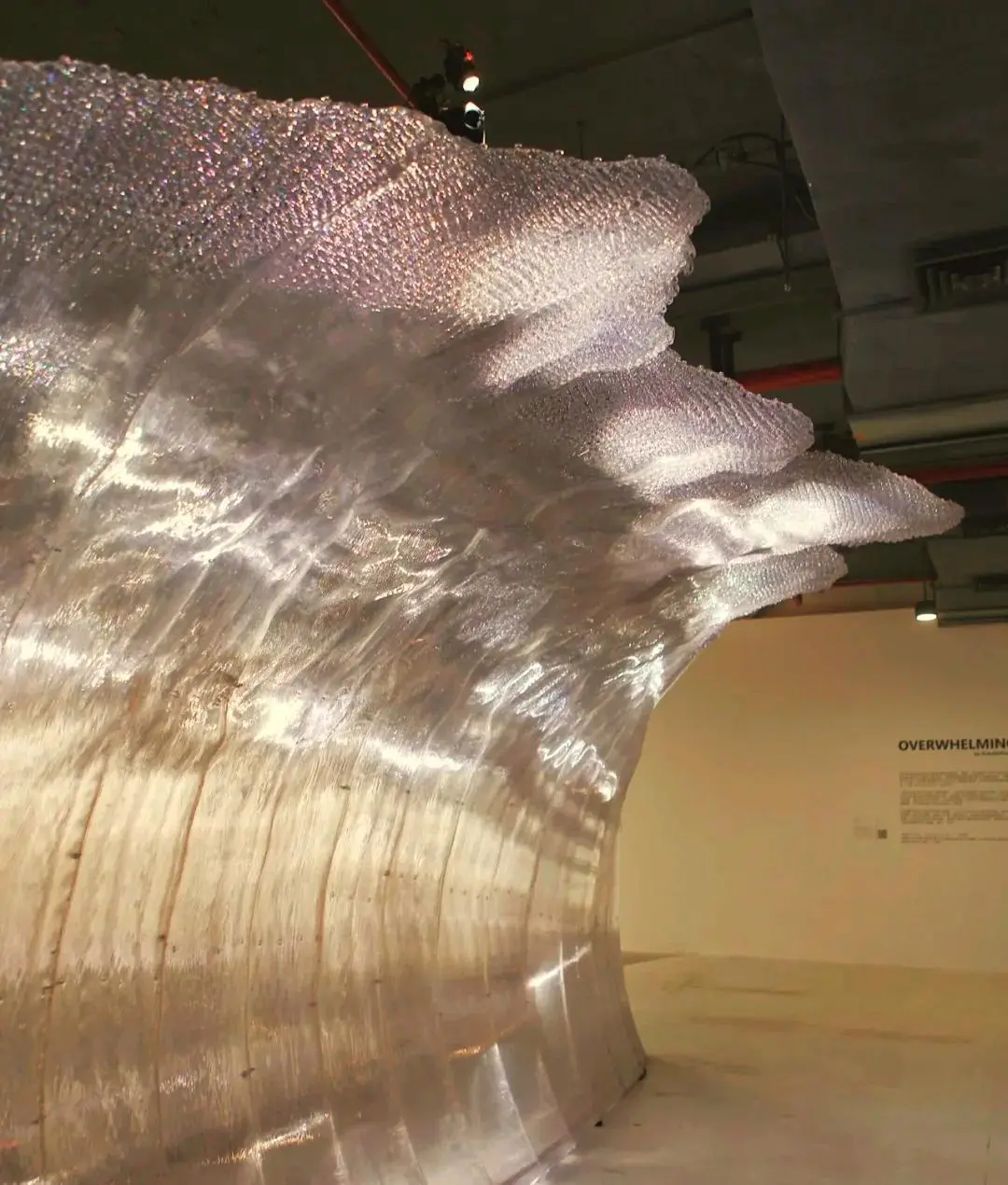

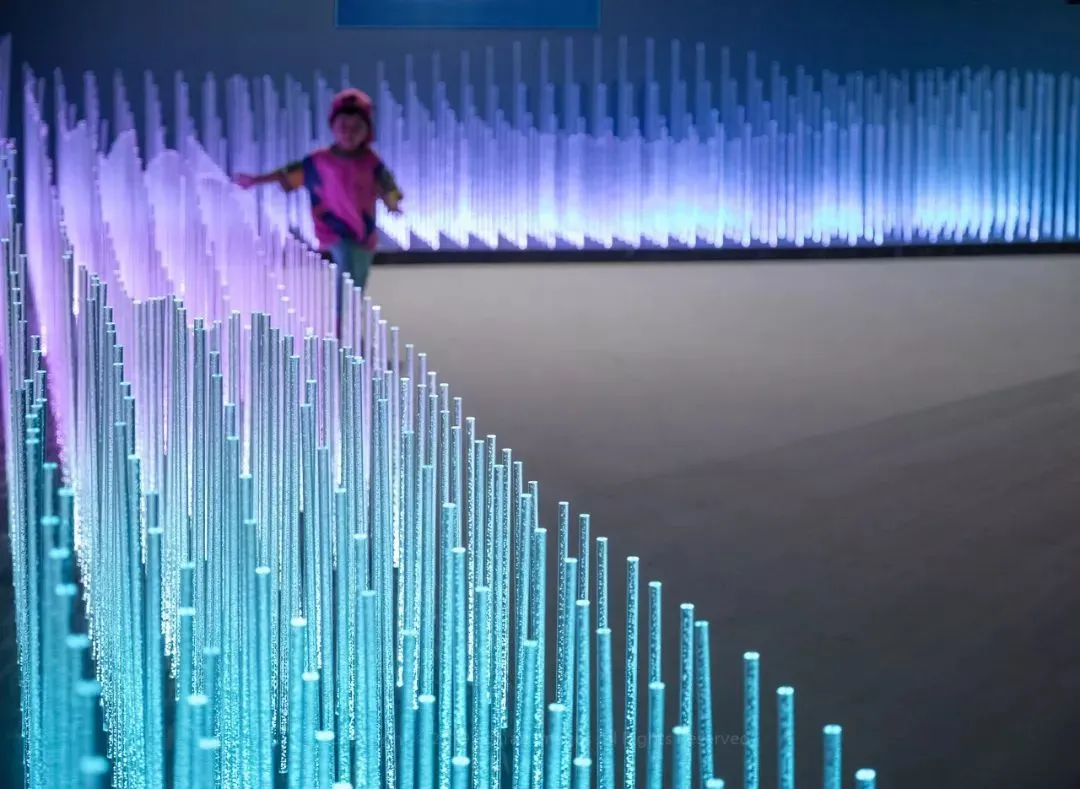

内部展览空间,感受沉浸式艺术体验

沿江一侧增加大窗,创造面向江景的半室外观光平台;二层墙体部分打开,形成全天候开放的观景长廊;屋顶则设计为无柱的开放平台,并结合原有货梯机房设置休憩区,为市民提供舒适的江景观赏与交流场所。同时,对室内空间进行优化,以满足艺术展览和公共活动的需求。这些设计为工业建筑注入新时代活力,不仅提升了毛麻仓库的使用价值,也增强了杨浦滨江整体公共空间的吸引力。

4、从纺织仓库到文化地标

修缮后的毛麻仓库完成了从“纺织仓库”到“文化仓库”的蜕变。2019年,它首次作为上海城市空间艺术季(SUSAS)主展馆开放,成为杨浦滨江公共开放的标志性节点,吸引了大量游客。

2019上海城市空间艺术季(SUSAS)

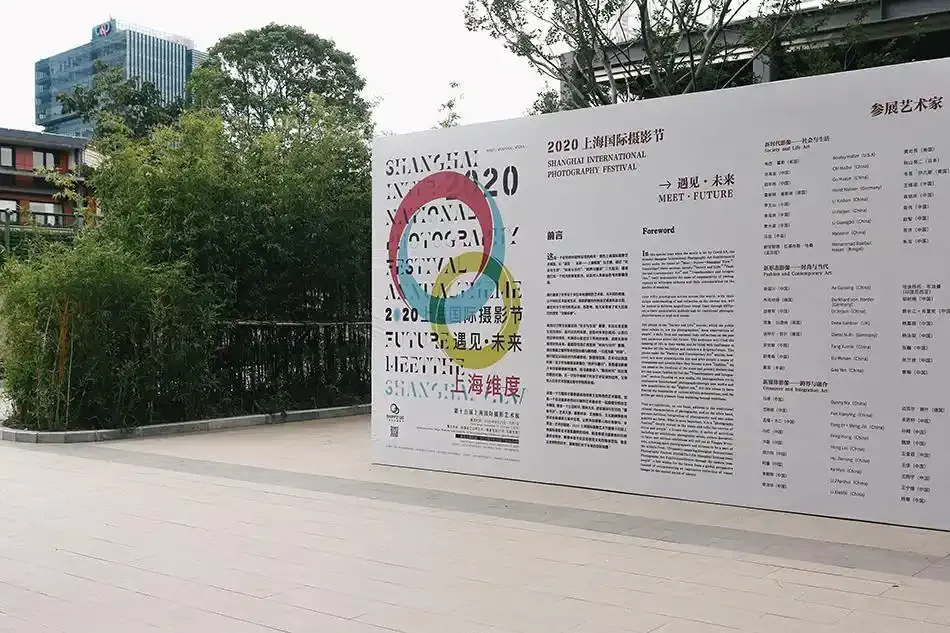

近年来,毛麻仓库承办了丰富多样的文化艺术活动,包括2020与2022上海国际摄影节、上海市民艺术大展、“百年百艺·薪火相传”中国传统工艺邀请展、“曙光——红色上海”主题艺术展,以及“建筑可阅读”摄影大赛作品展等。这些展览让毛麻仓库成为文化艺术的集聚地,逐渐赢得了“文化仓库”的美誉。

未来,毛麻仓库还将联动长江口二号古船博物馆,成为更具吸引力的文化地标。它将继续传递历史记忆,丰富市民文化生活,为城市文化注入持久动力。

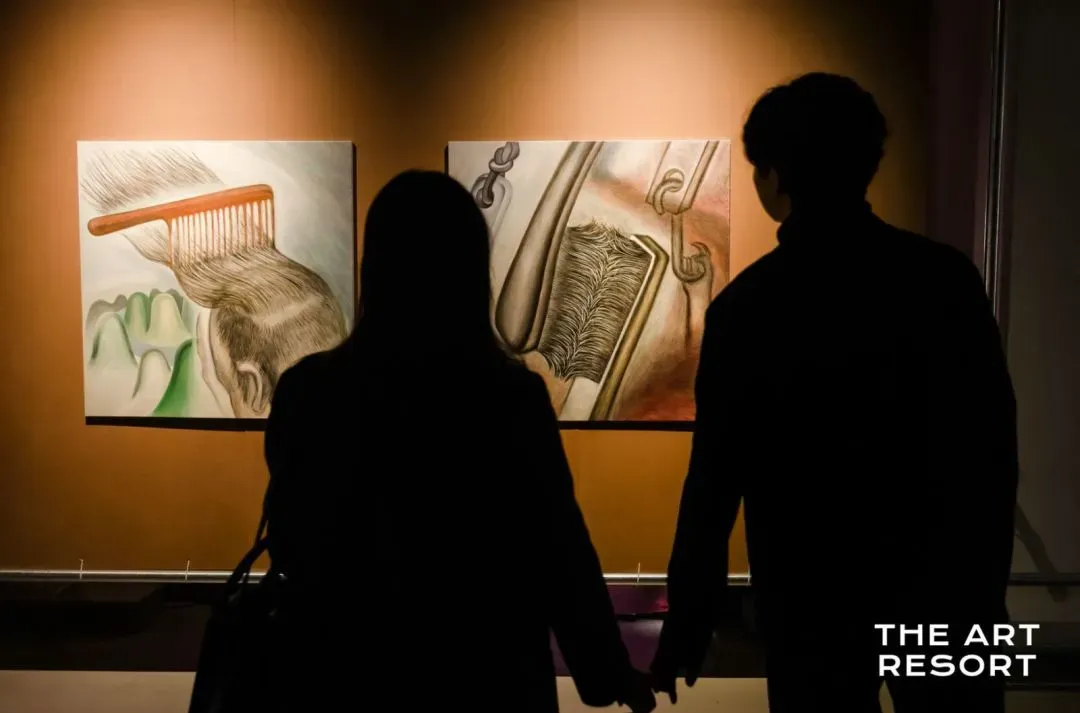

“新质生活方式大典·THE ART RESORT”在毛麻仓库举办

结语:工业记忆的文化新生

毛麻仓库的百年历程是上海工业发展的缩影。从纺织厂到文化艺术空间,它见证了时代的变迁,也凝聚了保护与更新的智慧。如今,这座承载着历史与文化的建筑,不仅焕发新生,更成为城市精神的重要象征。